久々に帰ってきましたこのシリーズです。今日はエドワードグリーンですね。

本来、もでぃふぁいど には縁のない高級靴ですが、、、

相当無茶をしました。。。そして縁って怖い。。。

ちなみに縁と書いて、セールと読みます。

エドワードグリーンとは!

エドワードグリーンは、1890年創業のイギリスは靴の聖地、ノーザンプトンの靴ファクトリーです。その歴史を紐解いてみましょう。

OEM時代

創業からしばらく、、、というよりはかなり長い年月、黒子として、様々なブランドの靴製造を請け負うOEMメーカーとして実績を積んできました。

自社ブランド化&高付加価値化、なんていうのは意外とここ最近の流れなんですね。青山の名店(今は銀座や大阪にもあります)ロイドフットウェアの最上級ラインも、グリーンが作っていたことがあります。お値段そこそこでドーヴァーが売っていた時代です。(良い時代ですなぁ。。。)

経営危機~ジョン・フルスティック氏の登場

さて、時は経ち、気づけばエドワードグリーン社も借金まみれになってしまいました。下請けだったわけですから、やはり買い叩かれていたのか、不釣り合いにコストをかけすぎたのか、、、

あわや倒産、、、というところで伝説の人物、ジョン・フルスティック氏が現れます。

フルスティック氏はイタリアの靴デザイナーです。そして、借金まみれのエドワードグリーンを債権額+1ポンドで買い取った、と言われています。鮮やかな買収劇でした。

彼の功績は3つです。1つ目はこの鮮やかな買収劇。2つ目はこれまた伝説808ラストを開発したこと。3つ目は当時イギリスでは珍しかった茶靴の展開を始めたこと。

ラスト808の開発

808ラストはポルシェから着想を経たと言われているラスト(木型)です。

木型とは、平面的な革を足なりの木型に革を這わせ固定し、馴染ませることで立体的な靴にしていく際に使うものです。

つまり、木型こそが靴の履き心地や形を決定づけるのです。

各靴ファクトリーとも、見た目と履き心地を両立する最高の木型を作るのが至上命題となっています。そういう意味でラストは各社のノウハウが詰まった資産だと言えるでしょう。

808ラストの特徴は複雑な曲線で構成された芸術品のようなたたずまい。それでいて英国紳士も納得させるビスポーク(オーダーメイド)譲りのスタイリッシュな見た目。そしてなんといってもフィット感です。

このようにラストで履き心地が語られるブランドと言えば、まずエドワードグリーンかオールデンが挙げられます。

茶靴の展開

イギリスではその昔、「ジェントルメンは黙って黒靴」という国でした。茶靴?そりゃラテンの薫りがするねぇ、とかなんとか。

グリーン復活の立役者、フルスティック氏はイタリア出身です。イタリアと言えば、もう、言葉では形容しがたいようなカラフルな靴も生まれてくるお国です。

「なんで茶靴展開せーへんの?」

氏が言ったかは定かではありませんが、イタリアの技術である「パティーヌ」という、手で革を染めることで靴に陰影を演出する手法を茶靴に施しエドワードグリーンで展開しました。

その仕上げは「アンティークフィニッシュ」と改めて名付けられ、エドワードグリーンの黒以外の靴に今も施されています。

これがイギリス紳士に大ウケ、ひいては世界中で大ヒット。名作202ラストのヒットも合わせてエドワードグリーンは奇跡の大復活を遂げました。

更なる被買収劇

しかし、歴史とは皮肉なものです。買収によって復活を遂げたエドワードグリーンでしたが、再び買収によって落ちぶれてしまうのです。

返り咲いたグリーン社に目をつけたのは革の帝王、エルメスです。エルメスはジョンロブのイギリス以外におけるビスポークサービス(オーダーメイド)および既製靴の展開ライセンスを持っています。(ジョンロブ・パリ)この既製ライン製造をエドワードグリーンに委託していたのですが、その技術力の高さに目をつけ、協業をもちかけました。

しかし、結果は、

「この工場、ぜーんぶ丸ごとくださいな!」

どうしてそうなった??

そんなこんなで、エドワードグリーン社の工場、機械、従業員、木型、全部お買い上げです。

名作と名高い202ラストも使えなくなってしまいました。だから旧工場産の202ラストは「旧」202ラストと呼ばれます。

しかし、この木型、今はジョンロブで使っていないような……もったいないような……

しかし、しかし、まだ終わらんよ!!

……にしても、いつ本題に入れるんだろう。。。

更なる復活劇

それから幾数年、、、2000年前後ですね。意外と最近です。買収された工場のほど近くで、エドワードグリーンは復活の狼煙を上げます。

旧202ラストをさらに万人に合うよう改良した、新生202ラストを引っ提げて!!

現行で使われている202ラストはこの新しいものです。具体的にはボールジョイントをもう少し広めに設定し、万人に合うようにモディファイした、ということのようです。そんなこともあって、幅を標準より狭めたDウィズの202ラストは、旧202ラストに近い、という話もあります。(ユニオンワークス中川氏談)

ここからのエドワードグリーンの快進撃は目を見張るものがあります。ジョン・フルスティック氏の片腕だった現社長、ヒラリー・フリードマン氏の経営手腕によって再びジョンロブ・パリと肩を並べられるブランドに返り咲いたのです!!!!!!

英国既製靴の2大トップと聞けば多くの人がジョンロブとエドワードグリーンと答えることでしょう。

エドワードグリーンは今日も「できうる限りの上質を追求する」という哲学で靴を作り続けています。

歴史だけで2,000文字近くいくなんて、、、だからなかなか書く気が起きなかったんだよな。。。

顧客価値から考えるエドワードグリーンの魅力!!

クラシックかつコンフォート

→いつでも履いて行きたくなる!!履ける!!!

コンフォートな靴、と言われてワレワレ靴好きが思い浮かべるのは、、、

ニューバランスとか、オールデンのモディファイドラストの靴です。

ただ、スニーカー仕事に履いて行けますか?オールデンで結婚式は?と言われるとツラいのが事実。

スニーカーではやっぱり仕事着としてのスーツに合わないし、モディファイドラストは外羽根の靴ばかりなのでフォーマルな場には不向きです。仕事には全然良いんですけど。

その点、履き心地とフォーマル度のバランスで突出しているのがエドワードグリーンの靴です。

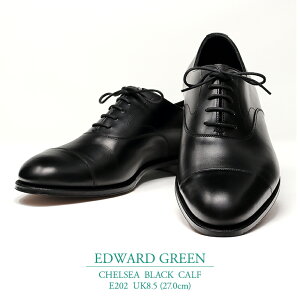

例えば、キャップトゥのチェルシーなんて、どこへ履いて行っても恥ずかしくない。でも履いている本人はとても快適!!

デザインにも左右されますが、用途にあったものを選べばどこへでも履いていける、というのは大変に魅力的です。

だって毎日快適な靴履いていたいじゃないですか。

丁寧な作り!

→長く履くことができる!!

旧式の吊り込み工程と、月型芯の話です。エドワードグリーンの靴は目には見えない丁寧な作り込みがされています。

先にも触れた、革を木型に固定し、馴染ませる工程を吊り込み、と言います。現代のファクトリーであれば、機械でちゃっちゃとやるところなのですが、、、

エドワードグリーンでは、旧式の機械を使い、時間をかけて丁寧に革を木型に馴染ませていきます。結果、靴として保形性が高くなるので型崩れがしにくい!!!しかもフィット感も良い。

月型芯も同様です。

足を靴に固定する際に要となるかかとには、補強のために芯が入れられます。これを月型芯と呼びます。安い靴だと厚紙だったりもする月型芯ですが、エドワードグリーンでは革を使っています。

革を水に濡らし、しっかりと木型に馴染ませるのです。もちろん革は紙より丈夫です。

そして着用者のかかとに合わせて馴染んできます。それでも、長年履いても型崩れはしないという相反する性質を持っているのです。

せっかく高価な靴を買うのであれば長く履きたいじゃないですか。庶民なんで。笑

そういう意味では、エドワードグリーンは道具として長く付き合える靴を追及してくれていますので最高です。まぁ、高いですが。。。また値上げしおって、、、

まとめ!

こんな感じで、エドワードグリーンは愚直に靴づくりを究めたファクトリーです。

まさに「できる限りの上質を追及する」という哲学に沿って作られていると言えます。

クラシックながらいつでも履きたくなるコンフォートな靴。しかも、長年履き続けることができる耐久性も持っています。

リペアを常日頃から多く取り扱うユニオンワークスさんのブログでよく言及されているのは、しっかり丁寧に作られた靴はリペアする際もバラシやすく、手際よく進められるし、靴へのダメージも少なくなる。結果的に修理に何回も耐えながら長年使うことができる。ということです。

コストダウンできるところがあれば、なんでも省略されてしまう現在ですが、伝統的な革靴を愚直に、どこまでも丁寧に作っているのはエドワードグリーンの最も特徴的な部分かもしれません。いわば、究極の普通。

まぁ一方でロングノーズな細身の靴なんかも時代のニーズに合わせて出してはいるんですけどね、その分野はどうしてもジョンロブが強いので。。。

今日のモディファイ!!!

現代では難しくなってしまった「究極の普通」!!!どこへ履いて行っても恥ずかしくない、むしろどこへでも履いて行きたいを叶えてくれる「できる限りの上質」な靴!!!数奇な歴史の果てに見えるもの!!!見届けるのはあなた!!!!!!その証人たれ!!!!

やっぱりダークオークのドーヴァー、良いですよねぇ。。。

EdwardGreen(エドワードグリーン) DOVER(ドーバー) 32E ダークオークアンティーク

そしてドーヴァーへの熱意だけでここまで書ける、という証左。笑